Chronique continue du cinéma à la télévision

———————————————————————————————————

Frissons d’été

Tandis que certains se prélassent stupidement sur les plages, au soleil, les plus malins d’entre nous profitent de l’été pour s’enfermer et regarder la télé !

Un plaisir démultiplié par le fait qu’on peut (alors que le peuple s’amuse, danse, boit l’apéro, rencontre l’homme ou la femme de sa vie et jouit de la liberté des vacances) attraper des sueurs froides pour pas cher, tranquillement avachi sur le canapé du salon.

Ainsi en va-t-il de ce mois d’aout qui offre son lot d’angoisses à tout cinéphage masochiste qui se respecte.

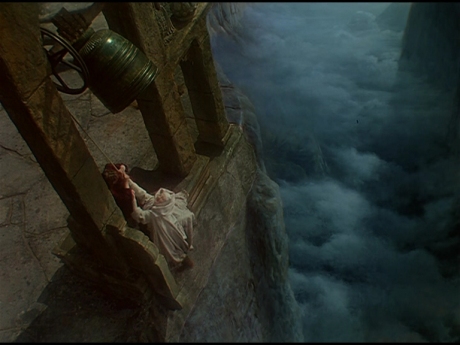

Commençons par un grand classique, considéré par certains comme le chef d’œuvre de Dario Argento, Suspiria, croisement baroque entre La Maison du diable et Alice au pays des merveilles qui, depuis sa sortie en 1977, a été cuisiné à toutes les sauces par l’intelligentsia critique. Méprisé ou conspué, accusé de complaisance, de cruauté malsaine et régressive à l’époque, le film est devenu depuis un incontournable du genre, une pierre angulaire, presque un monument sacré, intouchable.

A tel point qu’une polémique a fait rage lors de sa réédition en 2007, entre les tenants d’une version fidèle à la copie sortie en salle et les défenseurs du travail effectué par le directeur de la photo Luciano Tovoli et approuvé par le réalisateur lui-même pour rehausser les couleurs et le contraste dans une version certes inédite mais, selon eux, fidèle à leur volonté de départ.

Difficile de trancher, d’autant plus que Cinécinéma Frisson qui diffuse le film se garde bien de préciser sur son site quelle version ils ont choisi (même si l’image qui illustre la fiche technique laisse à penser qu’il s’agit bien de la version Wild side, 2007).

Querelle d’esthète qui ne doit pas remettre en cause le plaisir de se perdre dans les dangereux couloirs de l’école de danse où Suzy Banner (Jessica Harper… soupir !) nous entraine de surprise en surprise.

Toujours sur Cinécinéma Frisson, un film dont la sortie discrète en salle fut fort regrettable : Isolation de l’Irlandais Billy O’Brien, un croisement d’un autre type, entre Alien et La Petite Maison dans la prairie. Sans gâcher le suspense, disons qu’après ce film vous ne regarderez plus votre entrecôte du même œil ! Petite info pour les fidèles de notre émission Les Voyeurs, un membre de l’équipe se retrouve au générique (voir photo ci-dessous : dissipons tout malentendu en précisant que le mot « trainée » n’a pas le même sens dans le monde merveilleux du cinéma !)

Toujours sur Cinécinéma Frisson, un film dont la sortie discrète en salle fut fort regrettable : Isolation de l’Irlandais Billy O’Brien, un croisement d’un autre type, entre Alien et La Petite Maison dans la prairie. Sans gâcher le suspense, disons qu’après ce film vous ne regarderez plus votre entrecôte du même œil ! Petite info pour les fidèles de notre émission Les Voyeurs, un membre de l’équipe se retrouve au générique (voir photo ci-dessous : dissipons tout malentendu en précisant que le mot « trainée » n’a pas le même sens dans le monde merveilleux du cinéma !)

Last but not least, les impayables de Ciné Polar diffusent l’un des films les plus tordus de Brian De Palma, Body Double, croisement du 3ème type entre Fenêtre sur Cour et Vertigo, avec dans le rôle du héros claustrophobe et naïf Craig Waterson (acteur fébrile qui n’a pas eu la carrière qu’il méritait), et, dans un rôle très ambigu, une Mélanie Griffith particulièrement chaude qui tentait alors de sortir du trou noir où Hollywood l’avait laissé choir.

Last but not least, les impayables de Ciné Polar diffusent l’un des films les plus tordus de Brian De Palma, Body Double, croisement du 3ème type entre Fenêtre sur Cour et Vertigo, avec dans le rôle du héros claustrophobe et naïf Craig Waterson (acteur fébrile qui n’a pas eu la carrière qu’il méritait), et, dans un rôle très ambigu, une Mélanie Griffith particulièrement chaude qui tentait alors de sortir du trou noir où Hollywood l’avait laissé choir.

Sur un scénario à tiroirs, De Palma joue au voyeur compulsif avec une perversité communicative, et glisse au passage le clip de Relax de Frankie Goes to Hollywood, dans un grand fourre-tout visuel comme seules les années 80 savaient en produire. Et, comme d’hab’ sur Ciné Polar, la v.o. n’est pas garantie ! (Aout 2010)

Sur un scénario à tiroirs, De Palma joue au voyeur compulsif avec une perversité communicative, et glisse au passage le clip de Relax de Frankie Goes to Hollywood, dans un grand fourre-tout visuel comme seules les années 80 savaient en produire. Et, comme d’hab’ sur Ciné Polar, la v.o. n’est pas garantie ! (Aout 2010)

Mortadelle randonnée

Sorti en 1983, Mortelle Randonnée de Claude Miller est un cas ambitieux et unique dans le cinéma français : un polar qui lorgne du côté du giallo italien avec une sophistication extrême, une adaptation de l’écrivain Marc Behm respectant sa folie obsessionnelle, des dialogues de Michel Audiard -secondé par son fils Jacques en pleine éclosion- qui transcende son humour et sa précision pour explorer son côté obscur, une redistribution inédite pour une tripotée d’acteurs français détournés de leurs rôles habituels : Guy Marchand est bête et méchant, Stéphane Audran est cocue, moche et pathétique, Patrick Bouchitey est un petit minet, Michel Serrault est sombre et bouleversant, quant à Adjani, elle est vraiment traitée comme une « femme fatale » à l’ancienne : peu bavarde, stylisée à mort, mystérieuse et changeante…

Bref, CinéCinéma Star diffuse actuellement ce chef d’œuvre, mais il y a comme un problème… Le titre ci-dessus n’est pas de moi. C’était celui de la critique du journal Libération à l’époque de la sortie du film. Il ne s’agit pas ici de rendre hommage à l’esprit primesautier des rédacteurs du quotidien mais de reprendre l’idée de saucissonnage pour évoquer un curieux phénomène à propos de ce film qui a décidément un destin un peu compliqué.

Depuis quelques années, la télévision, lorsqu’elle rediffuse le film, en propose une version amputée d’un bon quart d’heure. Les coupes sont particulièrement sensibles à deux moments. Vers la 25éme minute, le détective incarné par Michel Serrault trouve dans un placard une des victimes de la veuve noire incarnée par Isabelle Adjani. Arrive alors une vieille rombière qui cherche les deux tourtereaux sans savoir qu’un des deux et derrière la porte sur laquelle s’appuie Serrault qui tente de se donner une contenance (« Ils ont dû s’éclipser, comme on dit« ).

La deuxième coupure intervient beaucoup plus tard, alors que la tueuse en fuite fait une pause sur un parking de routiers avec la jeune auto-stoppeuse qu’elle a recueillie. Celle-ci lui fait alors une longue confession sur son enfance dans un bordel où elle était exposée nue pour des clients voyeurs. L’absence de cette scène est d’autant plus absurde qu’elle révèle une tueuse en empathie, fatiguée, consciente de sa fuite en avant et de la fatalité qui la guette. Personne n’explique nulle part pourquoi ces coupes, et surtout aucune chaîne, aussi respectueuse du cinéma qu’elle se prétende, ne signale qu’elle propose une version « expurgée » de Mortelle Randonnée.

Tout ça ne fait qu’ajouter au destin chaotique d’un film singulier, très mal reçu à l’époque, à l’exception de la défunte Revue du Cinéma qui, dans sa Saison annuelle concluait son jugement critique ainsi :

« Le film est une exceptionnelle et magnifique réussite du genre romanesque qui tranche singulièrement et heureusement sur le psychologisme bien tempéré de la production française « de qualité »…

Pas mieux ! (Juillet 2010)

—

Pas très catholique

Et encore un hasard qui tombe bien : Ciné Fx diffuse en ce moment, et plutôt tard le soir, Mais ne nous délivrez pas du mal le premier film de Joël Séria. C’est l’occasion de découvrir que le réalisateur des Galettes de Pont-Aven est l’auteur d’une filmographie certes succincte (sept films pour le cinéma en quarante ans) mais captivante. Le prochain numéro de Peeping Tom (sortie prévue pour l’été 2010) évoquera en détail cette œuvre, mais, en attendant découvrez ce brulot qui fit un véritable scandale au début des années 70 et se vit même interdire de diffusion pendant près d’un an.

Faut dire que, même 40 ans après, cette histoire de deux jeunes filles mineures délurées, provocantes, s’adonnant aux messes sataniques et déchaînant le désir de curés, de paysans et de bourgeois campagnards, reste encore sulfureuse. Parce qu’il ne se soucie jamais du confort du spectateur et prolonge l’ambiguïté jusqu’à son final infernal, le regard de Séria reste, aujourd’hui encore, dérangeant. Peut-être plus encore lorsqu’on se dit que réaliser Mais ne nous délivrez pas du mal en 2010 serait absolument impossible.

Ne nous y trompons pas cependant, au-delà du scandale, il reste un film superbe et troublant, amené par une poignées d’acteurs qui, comme toujours chez Séria, deviennent des personnages plus vrais, plus grands que nature. A commencer bien sûr par les deux jeunes héroïnes, débutantes, Catherine Wagener la blonde, et Jeanne Goupil la terrible. Une délicieuse descente aux enfers, sans égal dans le cinéma français. (Avril 2010)

—

La technique et l’émotion

Succès critique (Encore que… Y’a des sceptiques !) et échec public (mais le film est-il réellement sorti ?) Redacted de Brian De Palma passe actuellement sur Cinécinéma Club. Paradoxalement, le film est tourné et surtout pensé en numérique mais il est difficile de conseiller sa vision sur le « petit écran ». Car il s’agit d’une expérience qui réclame une immersion totale, avec le son très fort et les images très grandes.

Résumons les faits : après le pamphlet pertinent, drôle et horrifique de Joe Dante pour la collection Master of Horror (Homecoming, 2005) Brian De Palma s’attaque à son tour à l’occupation américaine en Irak en situant l’intrigue sur un poste de contrôle où un régiment attend la relève sans trop y croire. Partant certainement du principe que la guerre en Irak est un remake de la guerre du Vietnam (même difficulté à justifier l’intervention américaine, même enlisement du conflit…) De Palma réalise un remake de son film Outrages (1989). Sauf que l’époque a changé, le cinéaste a évolué, les techniques aussi, et donc la manière de raconter est tout à fait différente.

Filmé en HD numérique, le récit est composé de sources multiples allant du journal filmé d’un soldat au documentaire engagé sur le conflit en passant par des blogs internet et des caméras de surveillance. Inutile de s’appesantir sur les temps forts du scénario, la force du film est toute entière dans cette contradiction : un film très artificiel censé proposer des images brutes.

C’est de la fiction, c’est mis en scène (Et comment !) c’est manipulateur, et personne ne peut imaginer qu’il y a là une seule image tirée d’un documentaire. Mais l’authenticité des situations et des personnages est renforcée par cette identité numérique qui renvoie constamment à ces images qu’on regarde vite et dans le désordre parce qu’elles viennent de canaux sur lesquels on peut intervenir : la télé, l’ordinateur, etc…

Là où Rec en exploitait l’efficacité, Redacted en recharge la force émotionnelle : à la télé une image chasse l’autre, ici elles s’enchaînent dans une progression inéluctable, piégeant le spectateur impuissant à arrêter la machine. Plutôt que de laisser planer une ambiguïté bidon, De Palma refait du vrai avec du faux. Plutôt que d’accuser les médias, il en expose les mécanismes. Plutôt que dénoncer des coupables, il montre une situation sans issue. Plutôt que de conforter le spectateur dans ses certitudes, il le renvoie une fois de plus à sa propre implication, à ses angoisses, à ses émotions. (Mars 2010)

—

Alzheimer mène l’enquête

Après l’encourageant Convoyeur, on aurait pu espérer une belle carrière pour Cortex de Nicolas Boukhrief mais les lois impitoyables de la distribution ne lui ont guère laissé le temps de prendre sa vitesse. Sorti du circuit après deux semaines d’exploitation, ce polar avait pourtant beaucoup d’atouts dans sa manche.

Une idée de départ assez bluffante tout d’abord, avec l’histoire de ce policier à la retraite qui perd progressivement la mémoire et se retrouve dans une maison de repos spécialisée où il a vite l’intuition que quelque chose ne tourne pas rond. Un Memento du troisième age en quelques sortes, durant lequel la réalisation entretient l’ambiguïté entre les apparences et la réalité, entre la perception défaillante du policier et l’étrangeté des faits. C’est tout le talent de Nicolas Boukhrief de surfer sur deux registres, celui de la comédie de mœurs d’un côté et celui d’un suspense à la limite du fantastique. Les débordements et dérapages des pensionnaires peuvent prêter à rire ou faire peur. Il y a du Franju dans cette ambiance de réel vaguement étrange, vaguement onirique…

Cette familière étrangeté est accentuée par un casting très étonnant avec, en tête, un Dussollier tout à fait crédible en enquêteur incertain. Face à lui, une vague de revenants bienvenus dont Marthe Keller, complice de l’inspecteur, mais aussi Olivier Lejeune (oui, oui, celui de l’émission La Classe), Claire Nebout, Aurore Clément et dans les rôles d’inquiétantes infirmières les terribles Chantal Neuwirth et Claude Perron.

Peut-être que le dénouement final n’est pas à la hauteur de l’originalité du projet, peut-être que la sobriété du dispositif n’était pas assez racoleuse. pour que le film se fasse vraiment remarquer… En tous cas, il serait d’une ironie cruelle que ce film tombe dans l’oubli. Cortex est diffusé sur Cinécinéma Frisson (février 2010)

—

Le noir est une couleur chaude

Hasards de la programmation, les chaînes du satellite diffusent en ce mois de février deux films noirs plutôt hot ! Sur TCM, la première réalisation de Lawrence Kasdan, La Fièvre au corps (Body Heat) dans lequel Kathleen Turner, volcanique, vampe un avocat qui se croit malin, interprété par un William Hurt alors inconnu (on est en 1981 et c’est son troisième long métrage.) mais parfaitement crédible. L’atmosphère est moite à souhait, les personnages ont tous l’air de se lever avec la gueule de bois, le spectateur finit par être réellement contaminé par la fièvre du titre, et sent la sueur perler à son front… A noter, un autre débutant dans un second rôle : Mickey Rourke très loin de la gueule de catcheur ravagé qu’il arbore aujourd’hui.

Sur Cinécinéma Classic, le film le plus érotique de l’Histoire du cinéma (je dis ce que je veux, d’abord !), Le Facteur sonne toujours deux fois version Bob Rafelson, rare cas d’un remake qui pulvérise l’original, et même la version non officielle de Visconti (Ossessione). Jessica Lange s’arrête de pétrir la pâte et dégage tout ce qui encombre la table de la cuisine pour accueillir un Jack Nicholson sauvage. Et la censure ne peut absolument rien faire… Du grand art ! (février 2010)

—

Elvis not dead

Dans le meilleur des cas, Don Coscarelli est connu pour Phatasm, un bon petit film d’horreur de 1979 avec des nains, un géant, et des boules tueuses… dont le succès d’époque amènera deux suites tardives, en 1988 et 1994. Dans le pire des cas, certains se souviennent de Dar l’invincible, sorte de Conan blondinet dont il doit rester des traces dans les mémoires de quelques geeks et dans les archives de Nanarland. Huit années séparent Phantasm III de Bubba-ho tep et l’on n’attendait plus rien du Don lorsqu’il sort en 2002 cet étrange film qu’on aura bien du mal à ranger dans une quelconque catégorie. L’action se situe dans une maison de retraite où Elvis Presley, (à moins que ce soit son sosie qui se prend pour lui), rencontre J.F. Kennedy, (à moins que ce soit un vieillard noir qui se prend pour lui).

Les deux hommes vont unir leurs forces pour combattre une créature de type momie qui vient chercher les âmes des pensionnaires. Le plus étonnant est que ce scénario est l’occasion non pas d’un énième film d’épouvante, mais d’une émouvante plongée dans les errances du troisième âge, drôle sans être moqueuse, profonde sans être sérieuse. Malgré quelques longueurs, Bubba-ho tep est un sujet foireux sur le papier, mais un voyage étonnant sur l’écran, qui fait ressembler la vieillesse à un rêve éveillé. Comme si, face à un quotidien devenu trop pesant, trop douloureux, l’esprit battait la campagne à la recherche d’aventures imaginaires. C’est diffusé sur Ciné fx. (janvier 2010)

—

Paranoïa newyorkaise

Larry Cohen est un réalisateur de série B (on lui doit l’un des tous meilleurs films de la Blaxploitation : Le Parrain de Harlem…) Très méprisé, pour ne pas dire ignoré, par la critique officielle, il est aussi l’objet d’un culte fervent chez quelques fans. Ciné Polar diffuse actuellement l’un des films les plus emblématiques de son univers : Meurtres sous contrôle, mélange de polar et de fantastique complétement halluciné. Comme souvent chez le réalisateur, l’intrigue part d’une idée simple mais redoutable (Cohen a scénarisé quelques 80 films, épisodes de séries ou téléfilms…) : dans les rues de New York, en plein jour, des passants s’écroulent sous l’impact de balles tirés par des tueurs fous qui justifient leurs actes en répétant « Dieu me l’a ordonné« . Le policier Peter Nicholas va mener une enquête qui va le conduire du caniveau à la révélation…

L’image est un peu cradingue, avec ce grain et cette lumière typiques des années 70, l’interprétation fourmille de ces gueules du cinéma américain qu’on reconnait mais dont on ne se souvient jamais le nom (le visage inquiétant de Sandy dennis, actrice révélée par Elia Kazan dans La Fièvre dans le sang), et l’histoire n’a pas peur du mystique un peu grotesque.

Pourtant, Larry Cohen va jusqu’au bout de son délire et survit miraculeusement au ridicule pour laisser une impression vaguement dérangeante. Plus proche du William Friedkin de Police Fédérale Los Angeles que du Taxi Driver de Scorsese, Meurtres sous contrôle est imparfait mais propose une véritable plongée en apnée dans ce labyrinthe urbain qu’est New York. Le film a récolté le prix du jury en 77 à Avoriaz. (Janvier 2010)

—

Être une femme libérée c’est pas si facile

Déjà évoquée plus bas dans cette chronique, à l’occasion de la diffusion d’Elle s’appelait Scorpion sur Arte, la saga de la « femme Scorpion » est actuellement déclinée sur CinéCinéma Classic. Si le premier volet , La Femme scorpion, obéit à toutes les règles du « WIP« (Women In Prison, sous-genre du cinéma d’exploitation qui surfe sur l’érotisme et le sadisme avec quelques passage obligés : scènes de douches collectives, amours saphiques entre prisonnières, sévices corporels des surveillantes sur les prisonnières,…) la série sait prendre des libertés, détourner les figures imposées, pour, au final, s’affirmer comme un hymne à la liberté et à l’indépendance.

Inutile de revenir sur le second opus (le meilleur !) critiqué plus bas. Le troisième, Mélodie de la rancune montre une Meiko Kaji fatiguée, probablement usée par sa fuite en avant. Les premiers instants dans le métro relancent sa course sans fin. Elle a rejoint la ville, et son destin se lie à celui d’une prostituée, dans une intrigue tourmentée qui laisse affleurer une émotion qu’on n’attendait pas. Un épisode qui intensifie encore ce portrait de femme qui n’a pas besoin du dialogue pour imposer sa personnalité.

La saga aura six épisodes dont quatre avec l’imbattable Meiko Kaji. Seuls les trois premiers sont réalisés par l’époustouflant Shuya Ito… (Novembre/Décembre 2009)

—

Sidney Lumet tient la forme

Sur CinéCinéma Premier diffusion du tout dernier film du réalisateur d’Un après-midi de chien, Le Prince de New York, 12 Hommes en colère… Et lorsqu’on découvre 7h58 ce samedi-là, on constate qu’à 80 balais largement passés, Sidney Lumet est plus en forme que jamais.

Un vrai polar dont le suspense tient ses deux heures sans faiblir, mais aussi une véritable tragédie familiale aussi douloureuse que crédible. Les deux frères sont joués par Ethan Hawke et Philip Seymour Hoffman. Ce dernier incarne l’époux de Gina incarnée par Marisa Tomei. Le père des deux hommes c’est Albert Finney !

Mais ce casting de haut-vol ne suffit pas à expliquer l’intensité des relations entre les personnages. Sidney Lumet ouvre avec une scène très chaude entre Marisa Tomei et Philip Seymour Hoffman, plaçant d’emblée le spectateur en position d’intrus, en témoin gêné d’une situation moisie d’entrée.

Sans jamais sombrer dans la facilité du glauque, de l’image sombre et trafiquée, Sidney laisse au contraire un espace clair et désert autour des protagonistes, à l’image de leurs vies auxquelles manque l’essentiel. Pour autant, le réalisateur ne méprise aucun de ses personnages (fidèle en cela au reste de sa filmographie) voués à l’échec sans tomber dans la figure du total loser. Avec le personnage glaçant du receleur de bijoux, son braquage de quartier tout à fait original, un juste équilibre entre les confrontations et l’action, 7h58 a toutes les qualités d’un classique instantané. Un de plus pour Lumet. (Novembre 2009)

—

Le Petit skinhead

Contrepoint anglais à American History X, This is England de Shane Meadows raconte le parcours d’un gamin de douze ans, rejeté par ses camarades, qui se fait adopter par une bande de skinheads. Passant du réconfort communautaire à l’embrigadement, Shaun met un petit moment à comprendre les conséquences de sa dérive vers le racisme et les idées fascistes.

Pour une fois, l’aspect autobiographique du film est un atout imparable. L’authenticité du personnage de Shaun/Shane permet d’éviter la démonstration trop pédagogique pour observer le quotidien de ces quelques personnages coincés dans le Nord de l’Anglettere au milieu des années 80. This is England remet ainsi quelques pendules à l’heure, montrant que les Skinheads n’étaient au départ qu’un phénomène culturel, des bandes de jeunes partageant un goût prononcé pour les Doc Martens coquées, les bretelles, la boule à zéro et la musique jamaïcaine. Le réalisateur ayant lui-même suivi un parcours similaire à celui de son personnage refuse le manichéisme facile pour se concentrer sur un récit simple mais prenant. L’interprétation étonnante de Thomas Turgoose dans le rôle du petit teigneux et une utilisation très pertinente des musiques pop, ska, reggae, etc, renforcent l’authenticité et la force du film.

Le dernier film de Shane Meadows, Somers Town, est sorti en France en Juillet dans une indifférence générale. This is England est multidiffusé sur CinéCinéma Club. (Octobre 2009)

—

Double ration de spaghetti

Déjà évoqué plus bas, le western étrange d’Enzo Castellari Keoma est diffusé en ce moment sur Ciné Action.

Il sera même en double programme le 18 octobre, précédé de Django, véritable classique du genre déviant. C’est l’occasion de signaler que la chaîne du muscle et de la testostérone diffuse régulièrement des westerns invisibles ailleurs, parfois indisponibles en DVD, et seulement répertoriés dans l’indispensable (mais lourd et cher) ouvrage de Jean-François Giré : « Il était une fois le western européen« . (Octobre 2009)

—

Arrêtez les rotatives !

Le mois de septembre sur TCM fait la part belle au journalisme. Une programmation intelligemment montée célèbre l’image de la presse à l’écran et permet de réaliser à quel point le personnage du journaliste apporte une énergie salutaire à l’écran.

Héroïque et incorruptible dans Bas les masques (1953) de Richard Brooks, il est incarné par un impeccable Humphrey Bogart, flegmatique et intelligent. Le personnage reprend la fausse neutralité de Sam Spade (Le Faucon Maltais) pour laisser progressivement affleurer sa morale personnelle.

Mais le journaliste n’est pas toujours cet exemple d’honnêteté et l’on se régalera de comparer deux versions d’un hilarant scénario de Ben Hecht avec les diffusions de La Dame du vendredi (1940) d’Howard Hawks et de Spéciale Dernière (The Front Page, 1974) de Billy Wilder. Le point de départ est le même : le rédacteur en chef d’un quotidien voit son meilleur journaliste le quitter pour se marier. Juste avant son départ, il le convainc d’aller faire un tour dans la salle de presse où ses collègues et concurrents attendent l’exécution d’un condamné à mort… Dans la version de Hawks, le patron est un homme et la journaliste est son ex. Dans celle de Wilder, les deux protagonistes sont des hommes. Mais l’efficacité de l’humour cinglant est au rendez-vous de ces deux remakes qui ont fait oublier une première version honorable de 1931…

On retrouve dans cette programmation la férocité de Billy Wilder dans un film nettement moins drôle, Le Gouffre aux chimères (1951) qui fut à l’époque un échec cuisant. Pas étonnant : le personnage principal est un journaliste cynique, ambitieux et manipulateur qui exploite la détresse d’un homme coincé dans une grotte pour sa gloire personnelle. Le fait que Kirk Douglas en pleine gloire ascendante incarne (avec une sacré crédibilité !) cette sombre crapule ne sauvera pas cette fable qui ne méritait pas une telle gamelle…

Ajoutons la diffusion obligatoire du chef d’œuvre du genre, Les Hommes du président (1976) d’Alan J.Pakula, retraçant l’enquête des deux journalistes du Washington Post autour du « Watergate ». En se concentrant sur deux hommes au travail, sur une laborieuse suite d’entretiens, d’espoirs et de déconvenues, pimentés par d’obscurs rendez-vous dans le sous-sol d’un parking, Pakula établit un maître-étalon du genre dont l’influence reste prégnante aujourd’hui encore (dans Zodiac de David Fincher par exemple). Enfin, les expérimentations de Pakula dans A cause d’un assassinat (1975), si elles s’inscrivent logiquement dans cette programmation, ont en revanche moins bien vieilli, mais restent le témoignage d’une époque où le cinéma Hollywoodien n’avait pas froid aux yeux (Septembre 2009)

—

Ed Cercueil et Fossoyeur Jones

Les rééditions DVD, les hommages de Tarantino, quelques sites internet (Foxy Bronx, Blaxploitation.fr, Blaxploitation70…), le dernier numéro de l’excellent fanzine Chéri Bibi, pas de doute : la blaxploitation est hyper tendance.

Si la plupart des films du genre comportent au moins l’intérêt de la BO, ces polars des années 70 visant, à l’époque, le public afro-américain ne sont pas tous des chefs d’œuvre, hélas…

Raison de plus pour découvrir l’un des bons, diffusé en cette rentrée sur la chaîne Polar. Cotton comes to Harlem (sorti en France sous le titre La Casse de l’oncle Tom) est peut-être le tout premier film du genre, réalisé en 1970 par Ossie Davis, grand acteur noir américain en activité depuis les années 50 (récemment vu dans Bubba Ho-tep et régulièrement chez Spike Lee).

Autre point important c’est la première adaptation d’un roman noir de Chester Himes avec ses deux héros emblématiques, les flics les plus stoïques et cyniques de tout Harlem : Ed Cercueil et Fossoyeur Jones, pertinemment incarnés ici par Godfrey Cambridge et Raymond St Jacques. L’intrigue tourne autour d’un prêcheur révolutionnaire pas très net et d’une balle de coton mystérieusement disparue dans Harlem. Entre un humour distancié et une peinture haute en couleur de la faune locale, on a droit à quelques poursuites en voiture et fusillades bien senties. Juste ce qu’il faut de musique, de passages secrets et de nudité, et un clin d’œil final plutôt sympathique : Ossie Davis jette les bases du genre avec une réalisation sans prétention au rythme bien soutenu. (Septembre 2009)

—

Pellicule dorée

John Huston, considéré (à juste titre) comme un grand du cinéma policier et du cinéma d’aventures, possédait une palette bien plus étendue. Sa filmographie copieuse balaye tous les genres. Et si parmi ses 45 films il n’y a pas que des chefs-d’œuvres (Ah, la partie de foot d’A nous la victoire !) TCM permet aujourd’hui de redécouvrir un de ses films les plus étonnants : Reflets dans un œil d’or.

Rapprochant deux éléments incompatibles : sensualité et discipline militaire, bénéficiant d’un casting poids lourd (Marlon Brando et Elizabeth Taylor en tête) le film fut tout de même un échec dans la carrière de Huston, probablement en raison de son aspect profondément dérangeant. Les frustrations et sous-entendus sexuels abondent entre un gradé militaire rigide, sa femme délurée, et cette nouvelle recrue, un cavalier émérite qui monte une jument nu et à cru, tel un étalon sauvage.

En 1967, à l’origine, John Huston souhaitait sortir le film comme il l’avait imaginé, avec une image aux couleurs désaturées recouvrant les personnages, la nature, les animaux, d’une étrange pellicule dorée. Trop expérimental, le procédé effraya producteurs et diffuseurs et la version en salles affichait un Technicolor classique. Aujourd’hui, TCM propose la version inédite voulue par le réalisateur. La chaîne offre ainsi une vraie rareté (le terme pépite serait cette fois tout à fait approprié !) qui n’a paradoxalement jamais eu d’existence en salle.

Déjà original dans sa version « classique », Reflets dans un œil d’or devient ici une véritable expérience. Plus de vingt ans après sa mort, l’aventurier irlandais n’a pas fini de surprendre. (Septembre 2009)

—

Enfin…

Le Voyeur (Peeping Tom) de Michael Powell passe en multi diffusions sur CinéCinéma Classic. Vu le nom de l’émission, du blog, du fanzine, inutile de préciser l’amour que certains portent à ce film.

Et une dizaine d’images valant mieux qu’un long discours…

(Aout/Septembre 2009)

—

Le Grand John

Les rediffusions de l’été ont du bon ! Cine Cinema Club distille sur sa grille Big John, le documentaire consacré à l’impeccable John Carpenter. Il y a les témoignages de ses collaborateurs et deux regards de critiques qui intellectualisent (pas trop souvent cependant, et Nicolas Saada dit des trucs intéressants…)

Mais ce qui est bon, vraiment bon, c’est de se promener à Los Angeles, en voiture, avec le réalisateur. Modeste et pragmatique, John Carpenter évoque simplement son travail. Sa discrétion ne l’empêche pas d’être passionnant, dans un vieux cinéma où il découvrait plus jeune les films de genre, ou devant la table de mixage où il finit ses films en écrivant et ajoutant la musique : son étape préférée.

Mais ce qui est bon, vraiment bon, c’est de se promener à Los Angeles, en voiture, avec le réalisateur. Modeste et pragmatique, John Carpenter évoque simplement son travail. Sa discrétion ne l’empêche pas d’être passionnant, dans un vieux cinéma où il découvrait plus jeune les films de genre, ou devant la table de mixage où il finit ses films en écrivant et ajoutant la musique : son étape préférée.

Mais plus encore que sa façon limpide d’évoquer le rôle essentiel de la musique de film, c’est de la rue que vient la vraie leçon de cinéma. Une rue d’une banalité affligeante avec son gazon et ses petites maisons paisibles et propres. John Carpenter montre où il a tourné Halloween et nos souvenirs transforment le quartier banlieusard en décor terrifiant. Tout est affaire de regard. Julien Dunand, réalisateur du doc et fan de Carpenter, le fait parfaitement sentir.

Mais plus encore que sa façon limpide d’évoquer le rôle essentiel de la musique de film, c’est de la rue que vient la vraie leçon de cinéma. Une rue d’une banalité affligeante avec son gazon et ses petites maisons paisibles et propres. John Carpenter montre où il a tourné Halloween et nos souvenirs transforment le quartier banlieusard en décor terrifiant. Tout est affaire de regard. Julien Dunand, réalisateur du doc et fan de Carpenter, le fait parfaitement sentir.

Sombre destin

Sur TCM, diffusion d’un polar aux allures de séries B qu’il serait dommage de négliger. Tueur à gages est un film réalisé par Frank Tuttle en 1942 qui, à quelques conventions près, n’a absolument pas vieilli. Pas même au niveau du rythme qui est bien souvent la partie qui souffre le plus de l’usure du temps.

On y voit Alan Ladd (acteur stoïque) dans le rôle de Raven, tueur professionnel qui se retrouve, après un contrat, trahi et embarqué dans un imbroglio dont les conséquences internationales le dépassent largement. Sa route croisera celle de Veronica Lake/Ellen Graham, chanteuse -magicienne , fiancée à un flic et contactée par les services secrets… On s’arrêtera là sur ce scénario habile, basé sur le roman éponyme du grand Graham Greene, adapté par le non moins prestigieux W.R. Burnett (auteur du Petit César, et de Quand la ville dort)

On y voit Alan Ladd (acteur stoïque) dans le rôle de Raven, tueur professionnel qui se retrouve, après un contrat, trahi et embarqué dans un imbroglio dont les conséquences internationales le dépassent largement. Sa route croisera celle de Veronica Lake/Ellen Graham, chanteuse -magicienne , fiancée à un flic et contactée par les services secrets… On s’arrêtera là sur ce scénario habile, basé sur le roman éponyme du grand Graham Greene, adapté par le non moins prestigieux W.R. Burnett (auteur du Petit César, et de Quand la ville dort)

Mais plus que l’intrigue rondement menée, ce sont les portraits des personnages, parfois pourtant à peine esquissés, qui rendent le film prenant, et l’on va progressivement s’attacher à cet homme qui cumule les handicaps : assassin, froid, rustre, berné, maladroit… Les seconds rôles sont aussi bien soignés, à l’image du vieux grigou qui trafique dans l’ombre, mélange de Picsou et de parrain qui vaut son pesant de cacahuètes.

Pas de grands effets visuels, mais un cadrage extrêmement serré sur ces personnages qui ne cessent de glisser d’un lieu à l’autre, de passer de la lumière à l’ombre, notamment dans une scène tendue où le tueur traqué tente d’échapper à une descente de police.

On n’oublie pas facilement Raven, un Tueur à gages qui aime les chats, et, certainement aussi les petites blondes fatales. Et tout le reste, c’est de l’histoire… (Juillet 2009)

—

Petite frappe

Kinji Fukasaku a fait un retour en force avec Battle Royale sorti en 2000, il avait alors 70 ans. Derrière lui s’alignait une filmographie d’une bonne soixantaine d’œuvres. Parmi elles, une bonne partie consacrée à l’univers des yakuza qu’il fera sortir d’une vision « idéalisée » où l’honneur joue le premier rôle.

Si Le Cimetière de la morale (1975) et Combat sans code d’honneur (1973) sont considérés comme ses oeuvres maîtresses, il faut profiter de la diffusion sur ciné polar d’Okita le pourfendeur réalisé un an avant Combat sans code d’honneur, hallucinant portrait d’une petite frappe née le jour de la capitulation japonaise et marqué ainsi d’un destin poisseux dans lequel il plonge tête baissée. Okita, fils d’une prostituée, élevé plus ou moins dans la rue, semble animé d’une colère permanente, d’une rébellion instinctive qui l’amène à affronter directement les chefs de clan. Pourtant, il n’est pas Scarface et le film n’est pas le récit d’une irrésistible ascension. C’est un récit âpre et violent, certainement plus réaliste qu’il n’en a l’air, qui ne dispense ni morale, ni aucun sens de l’héroïsme.

Si Le Cimetière de la morale (1975) et Combat sans code d’honneur (1973) sont considérés comme ses oeuvres maîtresses, il faut profiter de la diffusion sur ciné polar d’Okita le pourfendeur réalisé un an avant Combat sans code d’honneur, hallucinant portrait d’une petite frappe née le jour de la capitulation japonaise et marqué ainsi d’un destin poisseux dans lequel il plonge tête baissée. Okita, fils d’une prostituée, élevé plus ou moins dans la rue, semble animé d’une colère permanente, d’une rébellion instinctive qui l’amène à affronter directement les chefs de clan. Pourtant, il n’est pas Scarface et le film n’est pas le récit d’une irrésistible ascension. C’est un récit âpre et violent, certainement plus réaliste qu’il n’en a l’air, qui ne dispense ni morale, ni aucun sens de l’héroïsme.

La réalisation très nerveuse, grouillante de vie urbaine, un sens très sûr du cadre et une inspiration visuelle constante rattrapent quelques confusions de l’intrigue.

La réalisation très nerveuse, grouillante de vie urbaine, un sens très sûr du cadre et une inspiration visuelle constante rattrapent quelques confusions de l’intrigue.

Kenji Fukasaku est mort en 2003. A quand la rétrospective, histoire de (re)voir cette perle noire du cinéma policier déviant : Le Lézard noir ? (Juillet 2009)

—

L’Embellie

Entre certaines revues qui crient au génie dès qu’un français fait jaillir l’hémoglobine et un snobisme typiquement national en ce qui concerne le genre et en particulier le cinéma de la peur, qui croire ?

Sur Ciné Cinéma Premier, Ils de David Moreau et Xavier Palud est la preuve qu’il n’y a pas de malédiction française. Le film fait gentiment flipper avec un minimum d’effets, un scénario bien construit, une progression parfaitement maîtrisée et une mise en scène sobre mais tout à fait personnelle.

Après un pré-générique qui annonce la couleur sans trop s’acharner sur ses protagonistes, on découvre un couple de Français vivant dans une grande maison à Budapest. Ils sont jeunes, mignons tout plein et ils vont passer une sale nuit…

Évitant le jeu des références, les clins d’ œil au classique du genre, nos deux réalisateurs réussissent à donner une originalité inattendue à une histoire apparemment basique racontée avec seulement un décor et deux acteurs.

Après ce coup d’essai parfaitement transformé, on se demande juste pourquoi Xavier Palud et Didier Moreau sont partis aux États-Unis commettre un remake de cette bouse des frères Pang : The Eye. Que ce soit à cause de l’argent, du rêve américain, ou de l’envie de marcher sur les pas d’Alexandre Aja, m’est avis qu’ils auraient mieux fait de rester à Budapest… (Juin 2009)

—

Beauté cachée

Il va encore falloir être vigilant pour repérer les diffusions sur Ciné Fx du premier long métrage de Lucky McKee, May. Un premier film étonnamment maîtrisé qui raconte l’histoire d’une jeune fille travaillant dans un cabinet vétérinaire, handicapée dans sa vie sociale par son strabisme et une sensibilité atypique. May n’a pour seule compagne qu’une poupée qu’elle garde dans une boîte-vitrine depuis l’enfance avec qui elle entretient un dialogue imaginaire. May n’est pas autiste pour autant, elle cherche le contact, tombe amoureuse, et éprouve même du désir…

![KMP-DVD[(002907)08-59-34] KMP-DVD[(002907)08-59-34]](https://thevoyeurs.files.wordpress.com/2008/03/kmp-dvd00290708-59-34.png?w=460&h=258)

Nous voilà très loin du film d’horreur calibré, à l’opposé de Scream ou de Saw… Lucky McKee impose d’emblée un climat construit sur un mélange de fascination et d’angoisse, de désir et de souffrance, préférant la suggestion au gore.

Tout est affaire de regard, celui qui peut dépasser les apparences pour voir au-delà. Le monde de May semble naïf mais il est attirant et dangereux. Angela Bettis, actrice fêtiche de McKee, est pour beaucoup dans la séduction dérangeante qu’exerce le film, mais il faut aussi citer Jeremy Sisto, le playboy photographe psychopathe et incestueux de la série Six Feet Under, et une surprenante Anna Faris, qui joue une brunette irrésistiblement attirée par May. Hélas, par la suite, l’actrice aura la mauvaise idée de devenir blonde et deviendra une bimbo, drôle mais sous-employée, dans les Scary Movies 3 et 4… (Juin 2009)

—

Bates, le retour

Alors que sort le numéro 2 de Peeping Tom, est annoncé au sommaire du numéro suivant un article intitulé « Improbables séquelles ». Il évoquera quelques suites très hasardeuses, comme ce Psychose II diffusé en ce moment sur Ciné fx, et réalisé par Richard Franklin (on lui doit deux curiosités du fantastique: Link, avec un singe, et Patrick, avec un homme étrange…) Bien entendu, la suite est loin de valoir l’original et ils furent nombreux à crier au crime de lèse-majesté. Mais fallait-il jeter aux orties ce deuxième volet réalisé 23 ans après l’original ? Il montre un Norman Bates qui, après avoir purgé sa peine, sort de prison et retourne sur les lieux du crime, le motel, héritage matériel que lui a laissé sa mère, tout aussi encombrant que l’héritage traumatique qui l’accompagne. Psychose II pose en fait la question de la rédemption, de la réinsertion, et s’amuse avec les figures imposées par l’original, en reprenant quelques séquences pour les parodier ou les détourner avec respect, modestie et pas mal d’humour. Il offre de plus le plaisir de retrouver la troublante Meg Tilly, actrice qui a disparu avec les années 80 mais trouve ici un rôle suffisamment ambigu pour correspondre à son air d’innocente perverse.Moins poseur que le remake de Gus Van Sant, Psychose II est une petite chose qui réserve quelques bonnes surprises et mérite bien une petite séance télé, voire un petit article dans un petit fanzine ! (mai 2009)

Psychose II pose en fait la question de la rédemption, de la réinsertion, et s’amuse avec les figures imposées par l’original, en reprenant quelques séquences pour les parodier ou les détourner avec respect, modestie et pas mal d’humour. Il offre de plus le plaisir de retrouver la troublante Meg Tilly, actrice qui a disparu avec les années 80 mais trouve ici un rôle suffisamment ambigu pour correspondre à son air d’innocente perverse.Moins poseur que le remake de Gus Van Sant, Psychose II est une petite chose qui réserve quelques bonnes surprises et mérite bien une petite séance télé, voire un petit article dans un petit fanzine ! (mai 2009)

—

L’Italie sous haute-tension

Film remarquable malgré son inexistence médiatique, L’Escorte, réalisé en 1993 par Ricky Tognazzi (le fils du grand Ugo !) raconte un moment dans la vie de quelques policiers, désignés pour constituer la garde rapprochée d’un juge anti-maffia. Une réalisation très modeste, qui pourrait être assimilée à tort à une production télé, renforce l’authenticité du récit. Chaque membre de l’escorte est tout à fait crédible, se débattant avec ses faiblesses humaines, parmi lesquelles des fiertés mal placées le disputent à une peur palpable, très loin du flic triomphant à la Harry Calahan.

Pas besoin de coller l’étiquette « basé sur des faits réels » pour croire aux aventures de ces cinq hommes entourant un juge déterminé, inflexible, sévère et conscient de l’ardeur de sa tâche. On n’est pas pour autant dans le pseudo-documentaire à la mode depuis quelques années, mais bien dans un vrai polar qui navigue dans une Italie dangereuse où la corruption se niche à tous les niveaux de la hiérarchie juridique et policière.

Pas besoin de coller l’étiquette « basé sur des faits réels » pour croire aux aventures de ces cinq hommes entourant un juge déterminé, inflexible, sévère et conscient de l’ardeur de sa tâche. On n’est pas pour autant dans le pseudo-documentaire à la mode depuis quelques années, mais bien dans un vrai polar qui navigue dans une Italie dangereuse où la corruption se niche à tous les niveaux de la hiérarchie juridique et policière.

Tout à la fois héritier du « Poliziottesco », ce polar italien violent des années 70, et d’un regard plus désabusé qui court depuis les année 90 dans le cinéma italien, L’Escorte mérite aujourd’hui une sérieuse réévaluation, d’autant plus que le monde qu’il décrit semble toujours d’actualité. Que les heureux abonnés de Ciné Polar scrutent la grille de programmation où consultent la page dédiée à la chaîne sur le site d’AB. Malheureusement, pour les diffusions en version originale (vivement recommandée) cette adresse n’est pas forcément fiable. (Mai 2009)

—

Les origines de la peur

Coïncidence : deux films diffusés actuellement sur les chaînes cinéma rendent hommage aux peurs premières, aux émois naïfs du spectateur de cinéma d’épouvante qui ne se prenait pas encore la tête sur « la symbolique de la tronçonneuse chez Tobe Hopper » dans les Cahiers du cinéma.

D’un côté, L’Ombre du vampire sur Ciné Fx, raconte à sa façon le tournage du Nosferatu de W.F. Murnau, en partant du postulat que l’acteur principal est un véritable vampire. L’idée pourrait tourner à la comédie, voire au ridicule, mais la réalisation d’Elias Merhige la rend étonnamment crédible et l’on finit par se demander si tout ça ne serait pas la version authentique que les historiens du cinéma nous auraient honteusement caché.

Sur CinéCinéma Club, L’Esprit de la ruche, de Victor Erice montre une petite fille dont la vie va basculer après la vision dans son petit village d’Espagne, en 1940, du Frankenstein de James Whale. On part d’une ambiance pauvre, rurale et austère pour, progressivement, voir se matérialiser les fantasmes de l’imagination de la petite fille incarnée par Ana Torrent (les grands yeux sombres de Cria Cuervos). Un monde onirique qui déteint sur la réalité jusqu’à l’absorber. Avec son rythme lent et son ambiance étouffante évoquant la vie sous le franquisme, le film pourrait être un de ces objets théoriques, une parabole vaguement emmerdante, c’est au contraire un voyage étrange qui rappelle justement la fascination qu’on éprouvait devant nos premiers films de peur. (Avril 2009)

—

La cour des grands

Depuis quelques semaines CinéCinéma Classic s’est attaqué à une intégrale Michael Powell. Et si quelques rares œuvres datent un peu par leur sujet, on peut constater à quel point cet anglais atypique était inspiré par la réalisation. Pas un seul de ses films qui ne fourmille d’idées visuelles et sonores, aucun d’eux ne tombant jamais dans le moindre cliché. Depuis début avril, la chaîne diffuse la période dorée des « Films des archers » durant laquelle, avec son co-réalisateur et scénariste Emeric Pressburger, et son directeur de la photo Jack Cardiff, ils allaient aligner une poignée de films qui aujourd’hui encore laissent pantois !

Après quelques belles surprises (Je sais où je vais, A Canterbury Tale), et un premier chef d’œuvre (Les Chaussons Rouges), place aux gros morceaux. Une question de vie ou de mort est un récit fantastique et romantique à souhait, entre ciel et terre, porté par un David Niven qui vous ferait croire à n’importe quelle baliverne… Mais c’est rien à côté du Narcisse Noir, séjour étrange dans un couvent au sommet de l’Himalaya. On y perd la tête au côté de Deborah Kerr, pris par l’ivresse des sommets et la beauté inexplicable d’un film sans égal. Après ça, restera plus qu’à diffuser Le Voyeur (Peeping Tom) pour achever les plus résistants. (Avril 2009)

—

Rediffusions à la pelle

Soit les programmateurs de Cinéma Cinéma Star écoutent les Voyeurs, soit ils sont membres de l’équipe. Toujours est-il qu’en ce moment c’est la fête aux rediffs sur la chaîne du satellite avec, tout d’abord, Boire et Déboires, de Blake Edwards. Ceux qui pensent que le réalisateur n’était rien sans Peter Sellers, qu’il n’a plus rien fait après La Party et La Panthère rose, seraient bien inspirés d’aller voir Bruce Willis victime d’une Kim Bassinger alcoolique et catastrophique dans cette comédie où le kitsch rose bonbon des années 80 n’est pas du tout un handicap. Se reporter sur ce blog à la rubrique « Bienvenue au Drive in » consacrée justement à ce film.

Sinon, la chaîne repasse aussi La Loi du milieu et Ne vous retournez pas, tout deux évoqués plus bas dans cette chronique, mais aussi au sommaire du prochain Peeping Tom (qui devrait être disponible fin avril) dans un ébouriffant article sur les scènes de sexe dans le cinéma des années 70… (mars 2009)

—

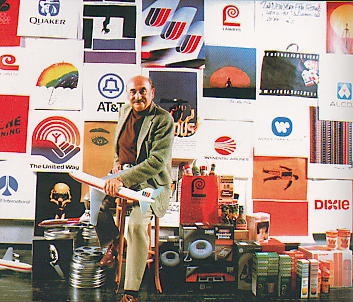

Un réalisateur en cartons

Le génie (cet autre nom de la folie) peut parfois se mesurer. Par exemple en rayonnages d’étagères, remplies de cartons. Stanley Kubrick a nourri pas mal de légendes à son sujet, particulièrement depuis la période où il a disparu des médias (à partir de Barry Lindon, 1975) pour vivre et tourner dans un secret total, loin des projecteurs et du tumulte hollywoodien. En fait, le réalisateur voulait vivre et surtout travailler en paix. C’est une des révélations d’un documentaire passionnant que diffuse TCM, Stanley Kubrick : Archives d’une vie. La voix off de Jon Ronson raconte comment il a eu accès à ces milliers de cartons accumulés par le réalisateur et son assistant au fil des années. Ces boîtes à archives contiennent aussi bien des kilos de photographies de repérages (Kubrick envoyait ses collaborateurs prendre un lieu sous tous les angles avant de le reconstituer aux studios de Pinewood, à côté de chez lui…), que les lettres de fans, rangées en trois catégories : les positives, les négatives, et celles des excentriques…

Jon Ronson a passé des années à vider ces boîtes et éplucher ces documents, parcourant patiemment une infinité de mémos : petits papiers rédigés à la machine, dans lesquels Kubrick demandait des informations sur la pression atmosphérique de Londres ou expliquait à un fabriquant les critères du carton parfait pour contenir ses archives. A travers l’anecdote et les méthodes obsessionnelles que racontent ces archives, se dessine aussi le portrait d’un homme assoiffé de connaissance qui préparait ses films en agglomérant des centaines d’informations, peaufinant les détails qui donneraient au final ces formes parfaites. Voir les acteurs d’Orange Mécanique affublés de couvre-chefs ridicules au cours de séances d’essais qui aboutiront au chapeau melon caractéristique des « droughs » d’Alex, voilà qui en dit long sur le cheminement qu’accomplit un réalisateur entre l’idée originelle, la préparation et le film fini. (mars 2009)

—

3 minutes d’Histoire

A la 27e minute, l’héroïne laisse son cheval sur la berge et va se baigner, nue. Son cheval s’échappe, attiré par une femelle, là-bas, dans un enclos. Elle sort de l’eau et court à sa recherche sans prendre le temps de se rhabiller. Le cheval repart au galop et va perturber une équipe en train de faire des relevés sur une prairie, un peu plus loin. L’ingénieur abandonne son équipe et part derrière le cheval qu’il parvient à rattraper. Elle observe l’homme et le cheval, un peu effrayée, cachée derrière un buisson. Il l’a voit, s’approche, et lui jette un vêtement pour se couvrir.

Extase de Gustav Machaty date de 1930. L’actrice Eddy Kiesler (qui bientôt fuira le nazisme et fera carrière aux États-Unis sous le nom d’Eddy Lamar) y apparaît nue dans cette séquence qui réussit, encore aujourd’hui, à montrer que le désir est affaire de distance. Le film passe actuellement sur Ciné Classic. (mars 2009)

—

L’excellence italienne

Diffusions rares mais toujours en cours sur Ciné Fx : il ne faut absolument pas louper Le Moulin des supplices de Girogio Ferroni. Le film est cultissime chez la petite communauté d’amateurs de fantastique italien des sixties, mais inconnu aujourd’hui de la plupart. Dommage : on est dans le beau, le raffiné, la meilleure réponse de l’Italie au gothique flamboyant de la Hammer Films.

L’action se déroule en Hollande, ce qui renforce l’aspect pictural de l’image, Il faut d’ailleurs souligner le travail de Pier Ludovico Pavoni, directeur de la photo spécialisé dans le péplum, qui parvient là à capter la lumière et composer les cadres en lorgnant évidemment sur l’héritage des peintres flamands. Sur une trame relativement classique, nous passons d’une école des beaux-arts au moulin habité par un professeur mystérieux et sa fille attirante, un médecin antipathique, des mannequins automates… Longs couloirs, charpentes apparentes, lits à baldaquin, escaliers qui grincent… Un érotisme et une horreur absolument suggérés, mais très présents, quelques seringues et appareils scientifiques… tout est là, un monde de chimères dansant sur la ritournelle envoutante qui donne vie au cauchemar.

Diffusé dans une version française au doublage très correct (et dont il paraît qu’elle a le meilleur master image) Le Moulin des supplices rappelle le romantisme sombre d’Edgar Allan Poe, la poésie noire de Ricardo Freda, cet autre maître de l’horreur italienne. Au milieu des décolletés vertigineux de Scilla Gabel et Dany Carrel, notons encore la présence, dans un des rôles principaux, de Pierre Brice, acteur français célébrissime en Allemagne, à qui Arte a consacré un documentaire diffusé récemment. (février 2009)

—

L’autre pays du cinéma

En attendant la suite du superbe article de Christophe Bauer sur la trilogie SF de Paul Verhoeven (Peeping Tom numéro 2, parution prévue en mars 2009) la programmation de Ciné Cinéma Club permet de découvrir Black Book, dernier opus en date du réalisateur.

Le retour en Hollande fut difficile après 20 années plutôt intenses aux États-Unis puisque le succès du film sera très modéré. Particulièrement en France où il tiendra difficilement deux semaines à l’affiche. Pourtant, Black Book signe le retour tant espéré du film d’aventures dans un contexte historique qu’on croyait épuisé par une cinématographie plus qu’abondante : la deuxième guerre mondiale. Le film, « inspiré de fait réels » selon la formule consacrée (et qui ne veut pas dire grand chose sur l’authenticité du récit), raconte le parcours mouvementé de Rachel Stein. Chanteuse d’origine juive qu’un destin tragique amène à rejoindre la résistance sous le pseudonyme d’Ellis de Vries, elle infiltrera les dignitaires hollandais de la collaboration, en 1944, avant la libération.

Outre les péripéties nombreuses d’un scénario haletant, le film offre la révélation d’une actrice prodigieuse, Carice Van Houten, qui marie une énergie constante avec une nuance d’expressions qui rend son personnage extrêmement subtil. D’ailleurs, c’est tout le film qui parvient, sur un récit apparemment binaire, avec ses bons et ses méchants, à sortir d’une vision manichéenne des personnages, pris dans l’horreur et la complexité, forçant le spectateur à sans cesse réviser son jugement. Cet équilibre fragile entre l’intrigue spectaculaire et les questionnements sur la nature humaine, que Verhoeven a en plus nourri de ses obsessions sur la chair, mérite une deuxième chance. Aux dernières nouvelles, Paul Verhoeven tourne The Winter Queen avec Milla Jovovich : on appelle ça tomber de Carice en Milla… (Février 2009)

—

Ciné Fx passe au muet

La chaîne outsider d’AB serait-elle en train de devenir la meilleure option cinéma sur le petit écran ? Outre les raretés et curiosités habituelles sur lesquelles nous reviendrons, Fx a eu la bonne idée en cette nouvelle année d’intégrer le cinéma muet à ses programmes.

A commencer par le magnifique Monde Perdu réalisé par Harry O. Hoyt en 1925. Inutile de comparer avec le remake estampillé « production Spielberg », et vite emballé à la suite du succès de Jurassic park. L’original est plus beau, plus fort, plus grand. Sans effets numériques, mais dirigées par Willis O’Brien (qui se faisait la main avant de s’attaquer au gigantesque King Kong), les créatures préhistoriques valent leur pesant de cacahuètes. Mais c’est tout le film qui mérite le détour, gardant au fil des ans toute sa force, ses images splendides et son esprit d’aventure.

A commencer par le magnifique Monde Perdu réalisé par Harry O. Hoyt en 1925. Inutile de comparer avec le remake estampillé « production Spielberg », et vite emballé à la suite du succès de Jurassic park. L’original est plus beau, plus fort, plus grand. Sans effets numériques, mais dirigées par Willis O’Brien (qui se faisait la main avant de s’attaquer au gigantesque King Kong), les créatures préhistoriques valent leur pesant de cacahuètes. Mais c’est tout le film qui mérite le détour, gardant au fil des ans toute sa force, ses images splendides et son esprit d’aventure.

Sont également de la partie : Le Fantôme de l’opéra première mouture, avec Lon Chaney, un Dr Jekyll et mister Hyde de 1920 et le plus étonnant de cette programmation : L’Homme à la caméra de Dziga Vertov. Même si l’on se demande ce que vient foutre cet inclassable dans une grille de chaîne dédiée au fantastique, on s’en fout : c’est un chef-d’œuvre ! La grande faiblesse de ciné Fx étant la rareté des v.o., on appréciera grandement cette nouvelle tendance qui consiste à programmer les trésors d’un cinéma qui remplaçait le bavardage par l’émerveillement. (Janvier 2009)

—

Un cycle ébouriffant sur TCM : « le nouveau western ». Entre une rediffusion de La Horde sauvage et de Fureur Apache, on prend conscience que la dégénérescence du genre ne s’exprime pas seulement dans le western italien : plus adulte, plus torturé, plus violent, plus pessimiste, l’Ouest devient aussi un nouveau terrain d’expérimentations pour d’audacieux réalisateurs. L’un des plus surprenants du lot est 40 tueurs de Samuel Fuller. Trois frères, (deux tueurs, et le plus jeune qui abandonnera vite l’idée de devenir fermier au profit des armes) arrivent en ville. Une petite bourgade dirigée indirectement par Jessica Drumond, à la tête d’une armada de 40 mâles soumis !!!

Sans fioriture de scénario, le film va alors dérouler un affrontement des deux forces en présence sans que jamais le spectateur ne puisse anticiper les évènements. Cette série B plus que concise (1h15, dont deux scènes de répit…) est marquée par une approche très directe de la sexualité et une moralité fluctuante. La ville est corrompue mais les trois héros sont loin d’être exemplaires.

Le frère ainé (incarné par l’excellent second couteau Barry Sullivan) se conçoit lui-même comme un reflet du passé, un résidu d’une loi de la jungle que la civilisation moderne va bientôt faire disparaître. D’ailleurs, tout est dit franchement et directement entre les personnages, comme si l’âge passant et le monde se transformant, l’heure des sous-entendus était passée… Comme cette marée de cavaliers qui ouvre le film ou cette tempête qui renversera Jessica, chacun est pris dans un tourbillon qu’il ne peut maîtriser. Deux points forts font de cet étrange western un film fascinant : un noir et blanc magnifique comme un pied de nez au Technicolor alors dominant, et l’actrice qui balaye toutes les autres, Barbabara Stanwick, présentée par la chanson du début comme « La cavalière au fouet »… La morale un rien misogyne du film n’y change rien : l’héroïne c’est elle, son indépendance et sa lucidité, en avance d’un bon siècle sur cet Ouest agonisant. (Janvier 2009)

—

Au début de La Fiancée de Frankenstein James Whale prend le parti, assez étonnant, de montrer les écrivains gothiques en train d’inventer une suite au roman Frankenstein. Dans un château, on voit Mary Shelley racontant à ses amis que l’histoire du monstre ne s’arrête pas au premier volume. Ce récit devient alors le film de Whale.

C’est face à ce même château sur les bords du Lac Léman que démarre le film de Ken Russell, Gothic, diffusé au petit bonheur sur Ciné Fx. De l’autre côté du lac, à l’aide d’une longue vue, les touristes peuvent admirer la demeure dans laquelle l’imagination, la peur et la luxure devinrent les instruments de subversion de ces romantiques anglais. Sauf que cette fois, nous restons avec les poètes pour revenir aux sources du genre. Le 16 juin 1816, ils sont cinq : Lord Byron et sa cousine, le docteur Polidori, et le couple Shelley, Percy le poète et, bien sûr Mary.

Au cours d’une nuit d’orage, ils vont laisser libre cours à leurs délires, leurs phobies, leurs désirs les plus enfouis, pour inventer des histoires à dormir debout. La légende dit que cette nuit là fut conçu le docteur et son monstre… Mais Ken Russell ne cherche pas la biographie, ni l’exactitude historique : il matérialise à l’écran les délires et les désirs de ces personnages, pris dans un tourbillon où plaisirs et souffrances se mélangent allègrement. Les effets baroques, dont le réalisateur est coutumier, sont ici parfaitement raccords avec le propos du film. La demeure majestueuse sous l’orage, les couloirs labyrinthiques , les pièces chargées d’objets mystérieux, les caves sombres envahies par les rats : un mélange de noblesse et de trivialité, de violence et de sexualité, de grand-guignol et de sublime…

Gothic est une déclaration d’amour à tout le genre fantastique, à ses représentations excessives, à ceux qui connaissent la jubilation combinée de faire peur et d’avoir peur. Enterré avant même sa sortie par une diffusion catastrophique et une critique aveugle, ce poème visuel et sonore mérite d’urgence une vision neuve. L’acteur Gabriel Byrne (Usual Suspects) y est hallucinant. (Janvier 2009)

—

Un véritable chef-d’œuvre du cinéma de genre. Un film à l’ambiance trouble, stylisé à mort, froid et humide comme un crachin londonien… Actuellement sur TCM, La Loi du milieu (Get Carter en anglais, remake sorti en 2000 avec… Sylvester Stalonne) date de 1971. Si ça se voit à l’écran, ça ne vieillit pas franchement le film. On y découvre un Michael Caine tranchant comme une lame de rasoir, incarnant un gangster dont le frère vient de mourir. Suspectant un assassinat, il mène une enquête qui obéit à toutes les règles de la descente aux enfers.

Plutôt que de film noir, il faut parler de film gris : les décors, constitués de rues désertes, d’immeubles en construction, de pissotières, de terrains vagues et boueux, de docks austères, semblent déteindre sur les personnages dont le teint devient de plus en plus jaune à mesure que le film avance. Le tout baigne dans une intrigue sordide où violence, trahison, et sexualité trouble mènent le bal. Inspiré à chaque plan, Mike Hodges invente un cinéma policier anglais détaché de l’influence américaine, une plongée en eaux troubles, capable même d’éviter le ridicule dans cette fameuse scène où Michael Caine se ballade cul nul, un fusil à la main. Du grand art, on vous dit. (décembre 2008)

Plutôt que de film noir, il faut parler de film gris : les décors, constitués de rues désertes, d’immeubles en construction, de pissotières, de terrains vagues et boueux, de docks austères, semblent déteindre sur les personnages dont le teint devient de plus en plus jaune à mesure que le film avance. Le tout baigne dans une intrigue sordide où violence, trahison, et sexualité trouble mènent le bal. Inspiré à chaque plan, Mike Hodges invente un cinéma policier anglais détaché de l’influence américaine, une plongée en eaux troubles, capable même d’éviter le ridicule dans cette fameuse scène où Michael Caine se ballade cul nul, un fusil à la main. Du grand art, on vous dit. (décembre 2008)

—

Ciné polar, qui, avec sa cousine Ciné Fx sont vraiment les chaînes de l’improbable, diffuse actuellement le Barbe-Bleue d’Edward Dmytryk. Ce tâcheron d’Hollywood a tourné pendant 45 ans, dans tous les genres et avec plus ou moins de bonheur, alternant réussites de séries B (Mirage, L’Homme aux colts d’or) et une majorité de productions d’honnête facture mais sans imagination. En fin de carrière, en 1972, il réalise cette coproduction européenne (France/Italie/Allemagne de l’Ouest), énième variation sur la figure de l’amant fatal, psychopathe barbu qui accompagne Landru et Jack L’éventreur au panthéon des tueurs de femmes.

Le film est totalement décousu, hésite entre plusieurs registres et ne maîtrise pas plus ses acteurs que sa mise en scène. Mais son érotisme pervers, bien que mal assumé, et son ambiance début du XXe qui lorgne du côté de Jules Verne, en font une curiosité des plus saugrenues. Face à un Richard Burton en cabotinage total, défilent des femmes plus ou moins victimes, parmi lesquelles une flopée d’Italiennes irrésistibles : Raquel Welch, Virna Lisi et Agostina Belli (Parfum de femme). Ajoutons Nathalie Delon et Sybil Danning, l’une des reines de l’érotisme et de la série Z. Plus étonnant encore, la présence de Jean Lefebvre dans un second rôle, et d’Ennio Morriconne à la musique ! Si ça ne fait pas un bon film, ça mérite un détour pour les cinéphages tordus. (décembre 2008)

—

Petite série B réalisée avec un bout de route, une cabane sur la plage et cinq acteurs, La Plage déserte (Jeopardy en version originale) est la démonstration parfaite que l’efficacité et l’imagination peuvent compenser le manque de moyens. Il faut dire que derrière la caméra c’est John Sturges qui, en 1953, a déjà derrière lui une vingtaine de film, même si ses pièces maîtresses sont à venir (Règlement de compte à O.K. Corral, Un homme est passé, La Grande évasion, Les 7 mercenaires…) On découvre une petite famille : papa Doug, un ancien militaire, maman Helen et son humour caustique, et Bobby, un bon petit américain bien blond comme le cinéma des années 50 aimait à les représenter. Ils se rendent au Mexique pour les vacances sur une plage où Doug est venu pêcher il y a fort longtemps. Bien sûr, le barrage de police qui les arrête quelques minutes annonce les complications au spectateur, mais la famille Stilwin parvient à s’installer au bord de l’eau. Pour vérifier l’état d’un pont sur lequel s’amuse son fils, papa se retrouve avec la jambe coincée dans l’eau. La mère part alors chercher du secours et c’est là que ça se complique : elle est prise en otage !

Jusqu'ici tout va bien...

Bon, ça suffit, j’en ai déjà trop dit. Une heure dix dans le désert mexicain, au milieu des « Joshua trees », avec un casting impeccable, dont Barry Sullivan et son physique de père idéal, Ralph Meeker dans un rôle parfaitement ambigu, mais surtout Barbara Stanwyck dans le rôle de la mère, incarnant la volonté, l’intelligence, la détermination avec beaucoup de force et de crédibilité. Tourné à la même période que Le Démon s’éveille la nuit, La Plage déserte doit sa réussite en grande partie à cette actrice aux ressources inépuisables. Avec sa tension habilement construite et son final plutôt étonnant, cette plage déserte mérite le détour sur la chaîne TCM qui reprogramme volontiers ce genre de petites perles. Prochaines diffusions : Dimanche 3, samedi 9, mercredi 13 et mardi 19 aout. (Aout 2008)

Là, ça se gâte !

—

Ceux qui sont abonnés au bouquet cinéma de Canalsat vont pouvoir découvrir l’univers très particulier de Nicolas Roeg. A l’origine directeur de la photo (on lui doit en particulier les superbes artifices du Masque de la mort rouge de Roger Corman) il deviendra réalisateur en 1970 avec Performance curieux film de gangster avec Mick Jagger ! En ce moment, sur Ciné Star, autre rock star dans un premier rôle, David Bowie apporte son physique androgyne, ses yeux vairon et son teint pâle à L’Homme qui venait d’ailleurs (1976). Tout est dans le titre : il y incarne un extra-terrestre débarquant sur terre et tentant de s’adapter. Il faut se préparer à entrer dans le regard décalé, dans le rythme reptilien et l’expérience presque physique que propose ce film à nul autre pareil. Daté, parce qu’on ne fait plus du cinéma aussi radical, L’Homme qui venait d’ailleurs nous permet de regarder le quotidien comme une chose étrange.

Pendant ce temps, Ciné fx diffuse le film précédent de la filmographie de Nicolas Roeg, Ne vous retournez pas (1973), dans lequel on suit un couple : Julie Christie et Donald Sutherland brisés par la noyade de leur petite fille, jusqu’à Venise. Sans « spoïler » les surprises de l’intrigue, il faut évoquer l’atmosphère profondément mystérieuse d’un film qui s’enfonce dans les ruelles labyrinthiques et conduit ses personnages au bord de la folie. Perturbant jusque dans sa scène d’amour, Ne vous retournez pas confirme l’attrait morbide qu’exerce Venise, entre Mort à Venise et Étrange séduction, et parvient à faire peur sans jamais verser dans les effets faciles, les trucages hasardeux, ou l’excès d’hémoglobine. Manque à ce mini-hommage le trop rare Enquête sur une passion, autre réussite de ces années 70 particulièrement fastes pour Nicolas Roeg.

—

La case « trash » d’Arte (passée depuis quelque temps au vendredi soir autour de 23h) offre le pire et le meilleur : provoc’ à deux balles, érotisme branchouille, et vieilleries soi-disant « culte » côtoient les véritables curiosités, les classiques du second rayon, et des trésors enfouis par le conformisme et les bien-pensants. Vendredi 20 juin, c’est un véritable chef d’œuvre qui est diffusé à 23h30. Elle s’appelait Scorpion de Shunya Ito, deuxième volet de la saga de la « femme scorpion », héroïne mutique, rebelle à toute autorité, que Quentin Tarantino pillera sans vergogne pour Kill Bill (jusqu’à en reprendre la chanson principale dans la bande originale). Interprétée par la magnifique Meiko Kaji, elle apparaît dans les premières secondes du film prisonnière au fond d’un trou, les mains attachées dans le dos, face contre terre. On entend un raclement désagréable. En fait, la prisonnière est en train de gratter le sol, une cuillère dans la bouche…

Cette tentative d’évasion dérisoire est à l’image d’un personnage qui incarne la liberté absolue. Même au sein de la communauté de prisonnières avec laquelle elle s’évade, elle est rejetée, isolée, et méprisée, parce qu’elle refuse la hiérarchie qui s’y installe spontanément. Mais sans en dévoiler plus du récit, il faut souligner la manière dont cette histoire est racontée, ses splendides images qui font de cette cavale un poème graphique, qui extirpe du sordide, de la crasse et de la cruauté une beauté fascinante, aujourd’hui encore terriblement moderne. Bien qu’unique, le film est un peu comparable aux westerns baroques de Sergio Leone, par la révolution qu’il apporte au genre. Si la saga Scorpion obéit aux règles du film d’exploitation, s’inscrit allègrement dans la catégorie du WIP (Women In Prison) et en visite tous les codes et les passages obligés, il renverse systématiquement la vapeur et bouscule les attentes du spectateur. Reste finalement l’image de Meiko Kaji, actrice parfaite pour incarner ce personnage dont la détermination sans parole triomphe de tous les obstacles que les bassesses humaines placent en travers de sa route. (Juin 2008)

—

Cinéma Cinéma Star déterre un film tout pourri et jubilatoire. Si le magazine Hara-Kiri avait été un film, il se serait appelé Le Bonheur a encore frappé ! En 1985, un inconnu réalise la plus bête et la plus méchante des comédies, un concentré de vulgarité agrémenté d’une bonne dose de vitriol, le portrait craché d’une famille immonde, inculte, stupide, amorale, image d’une France tellement profonde qu’elle semble avoir touché le fond. Jean-Luc Trotignon deviendra un anecdotique réalisateur de TV et son film tombera dans les oubliettes des bas rayons de vidéo club. Un scandale ! Car Le Bonheur a encore frappé est, dans son genre, un film phénoménal.

La famille Pinglard est au-delà de la beauferie. Le père, Achille, contremaitre moisi dans une usine d’armements est interprété par un Jean-Luc Bideau veule, vicieux, égoïste et phallocrate avec une crédibilité qui n’a rien à envier aux meilleurs élèves de l’Actor’s Studio. Michèle Brousse, qui interprète son épouse, Ginette, surjoue allègrement un mélange de vulgarité et de bêtise qui n’a rien de subtil. Et toute l’interprétation oscille entre une justesse de ton (Jean-Noël Brouté, parfait dans le rôle d’Adolf, le fils débile et sensible qui revient de l’armée « en plein pendant le jeu de culture à la télé ! ») et une exagération qui accompagne logiquement les outrances du scénario.

On y voit d’ailleurs une brochette de comiques émergeants des années 80, certains devenus célèbres depuis (comme Muriel Robin, Laspalès ou Smaïn), et d’autres, plus oubliés mais tout à fait à leur place (Michel Crémadès, Lime… ) L’image est cradingue et la réalisation à l’emporte-pièce mais le film assume sa laideur. Il est difficile d’imaginer qu’Etienne Chatillez ne s’en est pas inspiré trois ans plus tard pour La Vie est un long fleuve tranquille dans lequel les Groseille sont une version édulcorée des Pinglard. Plus proche d’Affreux, sales et méchants d’Ettore Scola, Le Bonheur… est cependant moins ouvertement social. Il dépeint l’éventail des bassesses humaines avec l’énergie naïve d’une époque où le terme « politiquement correct » n’avait même pas été inventé. Avec ses dialogues remplis de sagesse (« On leur donne la main, ils prennent le moignon ces cons-là !« , « Le bonheur ça me fait chier : c’est gratuit.« ) et son refus absolu du bon goût, Le Bonheur a encore frappé est une comédie à ranger dans les anales du cinéma… (Juin 2008)

Du sexe, du glamour, et de la violence…

Du sexe, du glamour, et de la violence…

—

Rarissime ! La chaîne Ciné Cinéma Culte peut se rebaptiser Ciné Cinéma Curiosité depuis qu’elle a eu la bonne idée de diffuser The Penthouse / La Nuit des alligators. Cet objet étrange est dû à Peter Collinson, réalisateur américain mort en 1980 à 44 ans, après avoir produit une poignée de films passés pratiquement inaperçus. C’est apparemment dans ce premier long-métrage de 1967 que se trouve rassemblées toutes ses audaces. L’intrigue est simple : dans une grande tour d’immeuble dont presque tous les locataires sont partis en vacances, un couple ouvre la porte à deux hommes qui se prétendent employés du gaz. Ils ont tort : les intrus vont les prendre en otage et enchaîner les tortures physiques et psychologiques… Résumé ainsi, le film évoque immanquablement Funny Games de l’escroc Michael Haneke.

Mais La Nuit des alligators travaille essentiellement dans la suggestion, évite toute provocation facile et toute violence frontale pour créer, en revanche, un climat oppressant et moite, épuisant pour les nerfs. Le huis-clos ne vise pas seulement le suspense, mais plutôt le déséquilibre du spectateur. Les visages hébétés des victimes, la semi-pénombre de l’appartement, et les dialogues ambigus nous immergent progressivement dans la folie des personnages. On saluera la poignée d’acteurs sur lesquels repose cette œuvre éprouvante. Suzy Kendall, magnifique actrice qu’on retrouvera dans L’Oiseau au plumage de cristal de Dario Argento, Tony Beckley, évoqué plus bas pour son rôle dans Terreur sur la ligne, mais aussi Martine Beswick qu’on retrouvera au sommaire du prochain numéro de Peeping Tom (sortie prévue en septembre 2008). Il n’existe aucune édition dvd du film, et l’on n’est pas près non plus d’en revoir circuler une copie 35mm. Restent quelques jours de diffusion à la télévision avant l’oubli total. Dommage ! (Mai 2008)

—

La chaîne Action, dédiée au cinéma « viril », n’a pas connaissance de l’existence de la version originale sous-titrée. C’est dommage, mais on se contentera de la v.f. pour Keoma, chant du cygne du western spaghetti réalisé en 76 par Enzo G. Castellari. Ce dernier affiche une carrière peu commune dans le cinéma de genre, alignant les pires nanars (Les Guerriers du Bronx, Le Retour de Sandokan…) et quelques moments d’inspiration fulgurants, particulièrement dans le genre baroque où s’illustre Keoma.

Dès les premières images, le vent souffle dans une ville fantôme, et un dialogue énigmatique et sinistre s’établit entre une vieille dame et un cavalier au cheveu et à la barbe fournie, Keoma. Ce personnage, interprété par Franco Nero (à qui on devait déjà l’incarnation taciturne de Django), est un cow-boy sang mêlé, à la fois Indien et blanc, ce qui le situe dans un no man’s land et lui fait traverser le film en marginal. Il sauve une femme enceinte, suspectée d’avoir la peste, d’une bande de crapules qui enferme les pestiférés au fond de la mine. A cela viennent s’ajouter des rivalités de gang, et un passif familial compliqué pour Keoma, puisque l’influence de son père, âgé mais respecté, n’empêche pas le racisme et la corruption de ses trois demi-frères. Bref, les enjeux de l’intrigue de Keoma sont complexes et brassent des thèmes profonds sur une trame de western qui en décline tous les passages obligatoires : bagarre au saloon, poursuite à cheval, vengeance, règlement de compte final, etc. Le film a beaucoup de défauts, et notamment une interprétation hasardeuse qui frise parfois le ridicule. Une ou deux longueurs au milieu du film gâchent un peu la tension que Castellari essaye de mettre en place. En revanche, l’abus des ralentis au moment des fusillades, la répétition des chutes dans la boue, les nombreux flash-backs sur l’enfance disparue, la présence constante du vent, tout ça constitue une étonnante atmosphère morbide, renforcée par une belle scène de crucifixion et un final d’anthologie, très artificiel mais pourtant émouvant. On peut ricaner de la filmographie d’Enzo Castellari, ou bien souligner son audace, ses idées sonores et visuelles un peu folles. (mai 2008)

—

Dans l’émission des Voyeurs numéro 30, à propos de l’édition DVD de Looker, Erik évoquait Mondwest un autre film de Michael Crichton. réalisé en 1973. Encore diffusé mercredi 16 avril et samedi 19 sur TCM, le film vaut son pesant de cacahuètes. Mondwest est un parc d’attraction où les visiteurs vivent pendant plusieurs jours dans un western : ils se beurrent avec du tord-boyaux, il jouent au poker, se battent en cassant des vitres et des rampes en bois, montent avec les girls du saloon, et s’affrontent en duel au revolver dans les rues poussiéreuses…

Comme dans le parc d’attraction moyenâgeux, ou celui qui recrée l’antiquité romaine, la plupart des habitants sont des robots ultra perfectionnés qui ont la double mission d’animer l’ambiance et d’être au service des vacanciers. Sauf qu’un jour, la mécanique se dérègle et les androïdes deviennent plus agressif que prévu… Et voila un film pas pris au sérieux à l’époque qui s’est bonifié avec le temps : la psychologie sommaire des héros n’empêche pas l’intrigue, sans temps mort, de s’intensifier progressivement. Le côté un peu gadget de la première partie du film bascule dans l’aventure et même l’angoisse avec un minimum d’effets. Une scène de poursuite d’un quart d’heure entièrement muette fourmille d’idées simples mais efficaces, et finit par emporter le morceau. Yul Brunner incarne de façon crédible le rôle ambigu d’un androïde au sourire énigmatique et à la détermination inquiétante. Une performance sans équivalent, ni dans le cinéma de SF, ni dans le western ! (Avril 2008)

—

Occasion rarissime de découvrir le plus gros budget du cinéma turc : G.O.R.A. d’Omer Faruk Sorak est actuellement diffusé sur Ciné Fx. Pour l’instant, que ce soit le matin ou la nuit, la diffusion est systématiquement en v.o. sous-titrée ce qui ne fait que renforcer l’intérêt de la chose. Car G.O.R.A. est une expérience unique en son genre : une superproduction de science-fiction absolument sans complexe mais avec un humour bien spécifique. Un humour que l’on doit à Cem Yilmaz, acteur principal et scénariste du film. Au début, il essaye de fourguer des photos d’ovnis bidons. L’acheteur refuse en lui expliquant que, si on regarde la soucoupe volante à la loupe, on voit écrit « porcelaine de Küthaya ». « C’est normal » répond le héros « La photo a été prise à Küthaya ». Un jour, alors qu’il essaye de fourguer ses clichés au prince Charles en vacances en Turquie (?), il se fait enlever par des extra-terrestres… Une parodie soignée, beaucoup d’idées et d’énergie, le petit moustachu emporte le morceau en soignant ses deux heures peuplées de personnages fort sympathiques (un Z6PO un peu fragile et fan de danse, un prisonnier rasta…) Certes, tout ça ne vise pas la une des Cahiers du Cinéma, mais ça rafraichit, comme une bonne bière sur une terrasse ensoleillée… (Avril 2008)

—

La seule raison qui pouvait nous faire allumer la télé sur NRJ12 était la diffusion de l’autre série de Matt Groening : Futurama. Mais depuis le 28 mars, la chaîne compte dans ses rangs un deuxième bon programme : Los Angeles Homicide.